CSCO 2025丨立足国情 破局生存困境,盛锡楠教授分享肾癌指南的“中国之道”与创新治疗进展

编者按:金秋九月,中国肿瘤学界的顶级学术盛会、第28届中国临床肿瘤学会学术年会(CSCO 2025)在泉城济南成功举行。本届以“规范诊疗,创新引领”为主题,多位专家共同分享了肾癌领域的前沿进展与临床经验。会后,《肿瘤瞭望-泌尿时讯》特邀北京大学肿瘤医院/北京高博医院盛锡楠教授分享CSCO肾癌诊疗指南的“中国之道”,以及创新药物发展和未来精准治疗方向等精彩内容。

《肿瘤瞭望-泌尿时讯》 作为CSCO肾癌专家委员会常委兼秘书长,您参与了多版指南制定与更新。能否分享您在CSCO的成长经历?以及CSCO肾癌诊疗指南的多次更新,如何更好地体现了中国患者的独特性和临床需求?

盛锡楠教授:在肾癌诊疗领域,CSCO指南具有重要地位:自2013年推出第一版起,至今已历经近10个版本的更新迭代;其始终紧跟国际前沿步伐、充分吸纳最新的循证医学证据,同时又深深扎根于中国自身的临床实践与现实情况之中。

我国肾癌面临着一系列棘手难题,其中需要关注药物可及性不足以及缺乏针对中国人群的数据等问题。不过,这些年在CSCO肾癌专委会历届主委的带领下,大家积极行动,大力开展规范化诊疗工作,开展及参与多种原研药物的临床研究。经过不断努力,积累了大量的临床研究数据。正因如此,CSCO肾癌诊疗指南得以立足本国国情,而非完全照搬国外的NCCN或ESMO指南,切实满足中国临床医疗的实际需求。

最近几年在晚期肾癌的药物治疗上,国内涌现出了不少高质量的研究成果。如RENOTORCH研究和ETER100研究,都是基于本土开展的随机对照3期临床研究,为指南提供了一级循证医学证据,这些也都是源自中国人群的真实数据。

就CSCO肾癌诊疗指南而言,我们更加重视危险分层的诊疗策略,将患者分为低危、中危和高危等不同人群。以低危人群为例,尽管近年来有研究显示靶向联合免疫治疗在某些情况下有一定效果,但实际发现其优势并未显著优于靶向药物单药治疗,我们仍然强调低危人群应用靶向单药治疗的治疗策略;虽然双免联合治疗长期随访数据显示低危人群也能从中获益,然而在中国,双免疫治疗的药物可及性较差,并且临床医生对于处理双免治疗带来的不良反应经验相对欠缺;所以在我们的指南中,特别是针对低危人群,并未推荐双免疫治疗方案。

这正是基于中国的国情——既要考虑药物是否容易获得,又要依据国内的循证医学证据来制定最适合中国的诊疗方案,从而打造出贴合中国实际需求的肾癌诊疗指南。

《肿瘤瞭望-泌尿时讯》 近年来,包括ETER100研究在内的多项中国研究成果在ASCO、ESMO等国际大会上亮相。这些研究在国际学术舞台上的展示,对提升中国泌尿肿瘤学术地位以及CSCO指南的国际影响力有何意义?

盛锡楠教授:在过去几年间,我国泌尿肿瘤领域的医生进行了多种探索。回溯至2019年,彼时我在美国ASCO年会上参与壁报讨论,作为中国临床医生首次登上主席台,虽仅以讨论嘉宾身份出席,但汇报了中国的原研药物,维迪西妥单抗用于HER2阳性尿路上皮癌治疗的相关成果。此后,我们团队开展了CONCEPT研究,该研究将伏罗尼布联合依维莫司与单药依维莫司进行对照,并在ASCO会议上以壁报形式展示了研究成果,尤其在二/三线治疗层面,该研究创下了当时最长的中位生存时间记录。

随着时间推进,越来越多成果出现在国际大会:如天津医科大学第二医院团队的膀胱癌研究入选ASCO大会口头报告;我们团队作为牵头之一、众多国内团队参与的针对晚期肾癌的RENOTORCH研究以及ETER100研究在2023年的ESMO大会公布。而在今年的ASCO-GU会议上,国内多个研究入选口头报告:如上海交通大学医学院附属仁济医院团队就延胡索酸延胡索酸水合酶缺陷型肾细胞癌(FH-RCC)的一线靶免联合治疗方案进行了口头发言,我则分享了靶免联合方案用于新辅助治疗MIBC的RC48-C017研究,另有一项早期临床研究同样受到了广泛关注。

这些进展展现出中国泌尿肿瘤医生在国际舞台上的角色演变——从最初的参会者,逐步进阶为积极参与者,进而成为大会研究报告者。这一转变不仅反映出我国临床研究质量的提升,也意味着研究成果正逐渐获得国际同行的认可与引用。以2023年ESMO会议上报告的RENOTORCH研究为例,其聚焦于晚期肾癌中高危人群的靶向联合免疫治疗,系该领域目前唯一针对此特定人群的一级循证医学证据。基于此项研究,欧洲的2024版ESMO肾癌指南已将特瑞普利单抗联合阿昔替尼纳入治疗推荐方案,这无疑是对我国国内临床研究的有力肯定,也是我们值得引以为豪的地方。

正是得益于国内同仁的不懈奋斗,中国泌尿肿瘤领域的研究持续取得突破,国际影响力不断扩大,开始在世界舞台上发声,甚至对国外医生的临床实践理念产生影响。可以说,我们正稳步迈向国际前沿,这也显示了中国泌尿肿瘤研究的雄厚实力与巨大潜力。

《肿瘤瞭望-泌尿时讯》 在肾癌领域,生物标志物(如PD-L1、TMB)的探索相较于其他癌种似乎更具挑战。您认为未来突破的方向在哪里?在肾癌精准治疗领域,CSCO可以引导哪些方向的研究与合作?

盛锡楠教授:在肾癌治疗领域,尤其是针对晚期肾癌,靶向治疗起步较早。早在20年前,抗血管生成的靶向药物就已应用于临床实践,之后又陆续出现了靶向联合免疫的治疗方案。然而,就精准医学而言,晚期肾癌至今仍存在明显短板,尚未实现重大突破。

目前,像PD-L1、TMB这类常用于免疫治疗的标志物,在肾癌领域虽开展了众多临床研究,但还未能成为指导临床决策的关键指标。近一两年,肾损伤分子-1(KIM1)的相关临床研究也逐渐兴起。从现有数据来看,KIM1似乎对治疗决策有一定影响。不过总体而言,在晚期肾癌的精准治疗方面,这些生物标志物尚未占据主导地位,与其他瘤种相比差距明显,这很大程度上是由肾癌自身的特性决定的。

我坚信,随着近年来KIM1等研究的不断深入,将会有力推动肾癌领域生物标志物的研究进展,我们也期待在未来3至5年内能够发现可应用于临床、指导治疗的生物标志物,国内同行也正积极投身于此项工作。

毕竟,如今晚期肾癌的治疗选择日益丰富,对生物标志物的需求愈发迫切,我们也期盼能收获反映中国泌尿肿瘤探索成果、可应用于临床的成果。

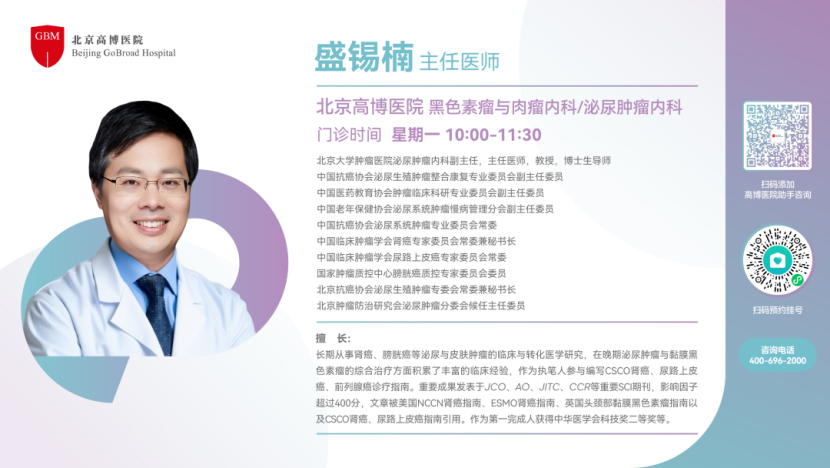

专家简介

咨询挂号请点击图片

《来源 | 泌尿时讯》